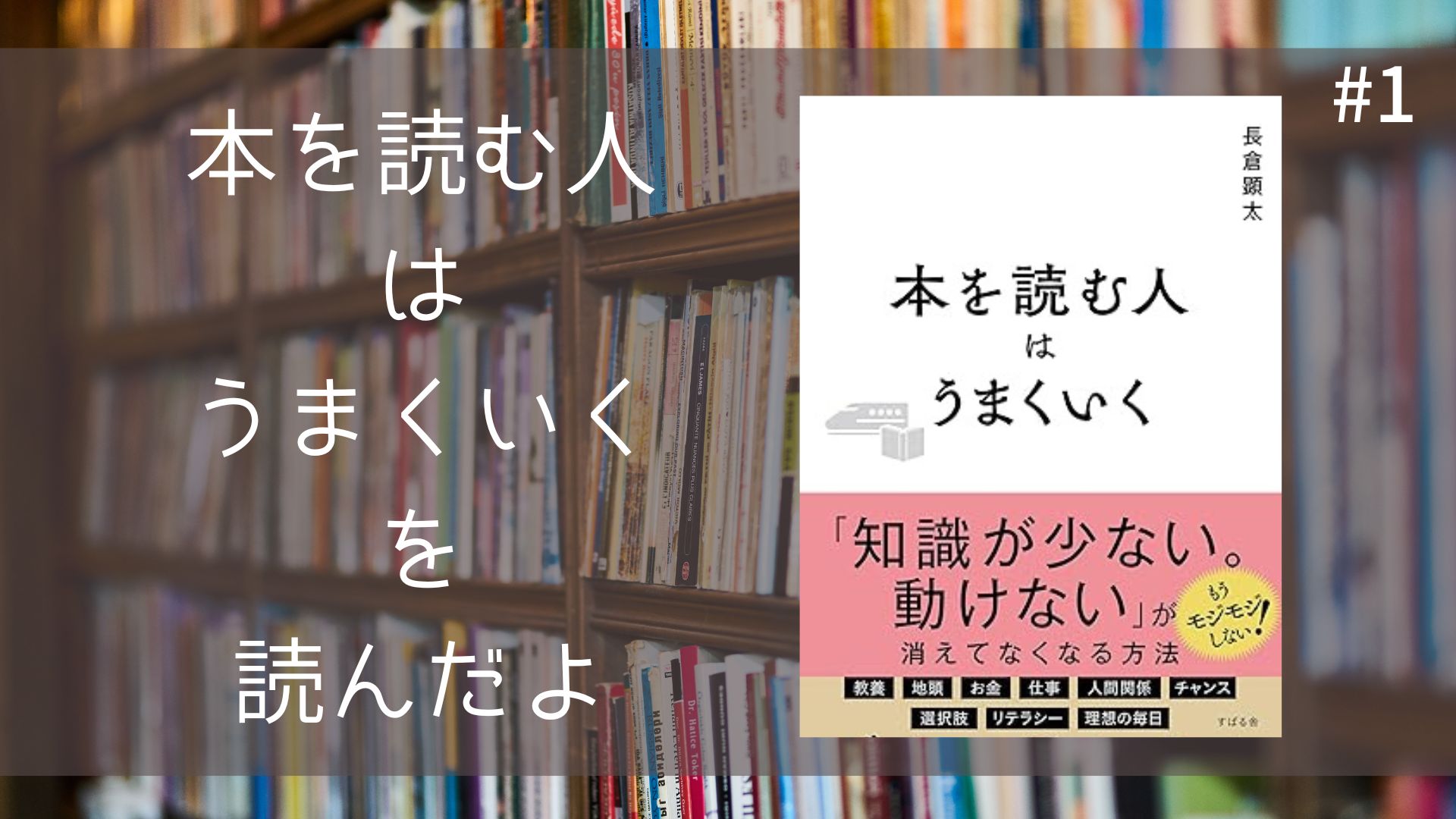

『本を読む人はうまくいく』を読んだよ!

こんにちは。

建築と暮らしをテーマに発信しているあいにゃんです。今回は『暮らし』編です。

今回は、長倉顕太さんの著書『本を読む人はうまくいく』を読んで、印象に残った部分と、

そこから感じた「読書の力」についてまとめました。

本を読む意味を見失いかけている方や、最近SNSばかりで本を読んでいない方に、

ぜひ読んでほしい内容です。

1. 世界は情報でできている

この一文に、ハッとさせられました。

確かに、言語がなければ何も伝えられません。

「言葉」は単なる記号ではなく、情報そのもの。

情報を扱う力=言葉を扱う力が、私たちの世界の認知を支えています。

本でなければならない理由

著者は「本であることの意味」として、次の3つを挙げています。

①視野を広げる

②判断力が養われる

③リーダーシップが身につく

わたし自身、子どもに本を読んでもらいたい。

特に「読解力」という点では、Kindleなどの電子書籍よりも、

紙の本の方が“手触りや視覚など五感を使う”ことで、より深く理解できる気がしています。

認知できるものは全て言葉で説明できる

──この言葉も印象的でした。

確かに、言葉にできないものは、頭の中でも整理されません。

言語化することが、思考を磨く第一歩なのだと再確認しました。

読書がもたらす力

読書を通じて養われるのは、次の3つ。

視野が広がる 判断力が養われる リーダーシップが身につく

リーダーシップまで行き着くのは意外でしたが、

「多くの考え方を知り、他者を理解する力」こそが、

人を導く力になるのかもしれません。

本を読むことは追体験の宝庫

本を読むことで、他人の経験を“追体験”できます。

歴史上の人物の考え方、成功や失敗も、本を通じて疑似体験できる。

私はこれまで歴史本を避けてきましたが、この言葉と出会い、これからは「人物伝」などにも挑戦しようと思いました。

読書→行動 はワンセット

──この言葉は実に重い。行動が伴わない読書がいかに多いか…

この本を読んだ日、私はこのブログを始める決意をしました。

まずは“1本目”として、この記事を書いています

分野を広げて読む

著者は、以下のようにバランスの取れた読書を勧めています。

『ビジネス・経済』『科学・技術』『歴史・政治』『哲学・思想』『文学・小説』『自己啓発・心理学』『芸術・デザイン』『社会問題・時事』

今までの自分を振り返ると、ビジネス書ばかりでした。

これからは、1年間の読書をスプレッドシートで記録しながら、

分野のバランスを意識していこうと思います。

(Amazonで分野分けが少し難しいですが、メルカリの分類が参考になります)

SNS発信そして、、、著者に近づく

本の中で印象的だったのが、

「読書ノートは、好きな部分の引用と自分の気づきでいい」という部分。

私はこれをヒントに、ブログで気づきを発信することにしました。

そして、「著者に会いに行く」という言葉も行動のきっかけに。

長倉さんの講演会情報を調べ、

新刊キャンペーンと同時開催のトークイベント視聴に申し込みしました。まずは第一歩と思っています。このきっかけがないと、Amazonの作者紹介以上の行動に結び付きませんでした。

読んだ私の感想

『本を読む人はうまくいく』を読んで、「読書は自分の思考を磨き、行動を変えるものだ」と強く感じました。この本に触れたことで、「学びを発信しよう」という行動意欲が生まれ、実際にこのブログを書くきっかけにもなりました。

結果がどうであれ、読書は自分への投資。その投資を行動に変え、誰かの役に立てるなら、これほど幸せなことはありません。本はとても読みやすく、最後まで一気に読み切りました。読み終えた直後に、著者・長倉顕太さんの他の本をAmazonでまとめ買いしたほどです。

情報の洪水の中で、自分の軸を言葉で保ちたい人。

そして、学びを行動に変えたい人。

そんな人にこそ、この本を強くおすすめします。

今日も一冊、ページをめくることで人生が少し動く。

これからも、そんな読書を続けていきたいと思います。